2025.04.01

令和6年度取得 収蔵作品について 長田 里恵

砺波市美術館では、地域に根ざした文化の発信拠点として、開館当初から郷土作家の作品を収集しています。コレクションの半数以上は、郷土作家、あるいは郷土ゆかりの作家の作品です。当館の常設展やコレクション展では、砺波の風土によって醸成された作家たちの創作を存分にご覧いただけます。

さて、令和6年度は、購入1点、寄贈7点、合計8点の作品を取得しました。取得作品8点の分野の内訳は、木工芸5点、彫刻3点です。木工芸作品は、令和6年度に開催した企画展「砺波の木工芸3人展」の縁によって、出品作家の荒木寛二さん、林哲三さん、米道正幸さんから寄贈の申し出がありました。そして、寄贈に加え、米道さんの作品を1点購入し、既に収蔵していた3作家の木工芸コレクションがより充実しました。

次に、彫刻作品では、昨年2月に砺波市の彫刻家・堀田清さんが逝去され、ご遺族から寄贈の申し出がありました。当館では平成30年に企画展「堀田清 塑造展」を開催しました。堀田さんは、富山大学教育学部第二中等教育科の授業での頭像制作の課題がきっかけで、同大学助教授だった大瀧直平(1904〜1987)に師事します。その後は、砺波市在住の作家・永原廣(1905〜1993)の薫陶を受けました。自由美術協会に所属し、富山県彫刻家連盟委員長、砺波市美術協会長を務めるなど、長年にわたり、県内の芸術文化の振興に尽力されました。堀田さんの作品はモニュメントとして、砺波駅や市内小中学校に設置してありますが、砺波市美術館での収蔵は初めてとなります。

今回は、令和6年度に取得した作品をご紹介します。以下、作品画像、作品名、制作年、材質等、サイズ、取得方法、解説を記しました。

| 米道 正幸 YONEMICHI, Masayuki (1952年ー) |

|

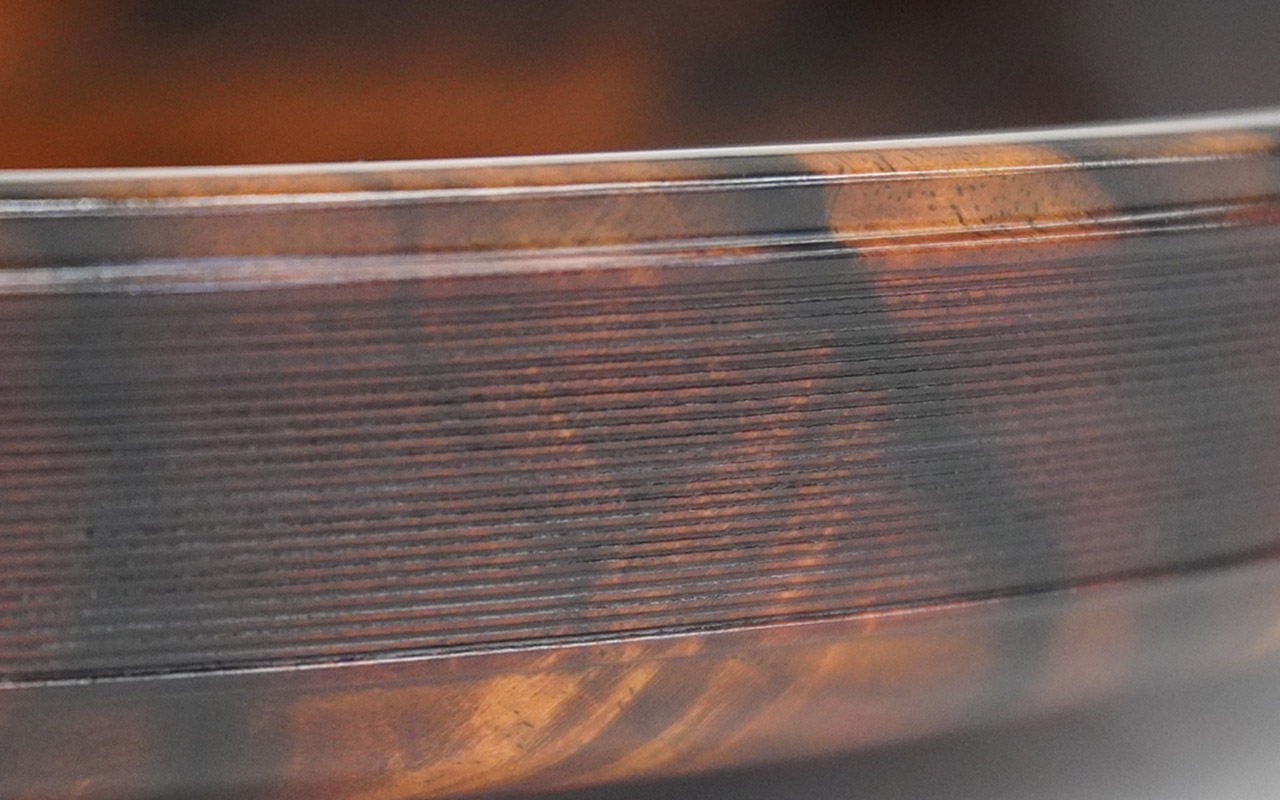

No.1  欅杢目沈金香盆「比翼」 1999年 欅、漆、金粉 61.0×30.2×5.5 購入 |

|

欅の端正な中杢目が目を惹く香盆。杢目に金粉を撒き、僅かな凹部分に金粉を押しこむことで、美しい杢目をより際立たせている。香盆の縁のめくれるような造形が特徴的で、刳物ならではの自由な表現である。側面から見ると、丸まった部分に筍杢が見え、まるで鳥の羽のようにも見える。(部分拡大) |

|

No.2  朴拭漆盛器「漣」 2007年 朴、漆 27.4×22.6×2.5 寄贈 |

| 荒木 寛二 ARAKI, Kanji (1952年ー) |

|

No.3  楠造拭漆卓 2016年 楠、漆 100.0×42.5×30.5 寄贈 |

|

一見すると素朴な形状の文机だが、よく見ると、天板や脚は緩やかな曲線で造形され、全体的に柔らかな印象を受ける。指物は、一般的にいくつもの材を組み上げて構造的に仕上げる。本作では、通常ならば脚部分は床に設置するパーツと側面パーツに分けて作られるだろう。しかし作者は、より滑らかなフォルムを作り出すため、それらを分割させずに一つのパーツで仕上げている。工芸ならではの、芯の通った工夫が施されている。(部分拡大) |

| 林 哲三 HAYASHI, Tetsuzo (1944年ー) |

|

No.4  黒柿赤漆鉢 2011年 黒柿、漆 Φ29.7×4.0 寄贈 |

|

黒柿の模様が美しい鉢。木地を蘇芳で染めてから拭漆で仕上げられている。作者が師事した氷見晃堂の教えの一つには、「色にさからわず」とあるが、あえて色をつけることで、木工芸の新しい魅力を引き出している。挽物は、他の木工技法に比べて造形的な制約が大きいが、本作は、側面に加飾挽きが施され、挽かれた線の太さや間隔によって、変化に富んだ作品となっている。(部分拡大) |

|

No.5  欅拭漆花文彫八稜箱 2017年 欅、黒柿、漆 26.0 ×26.0 ×12.0 寄贈 |

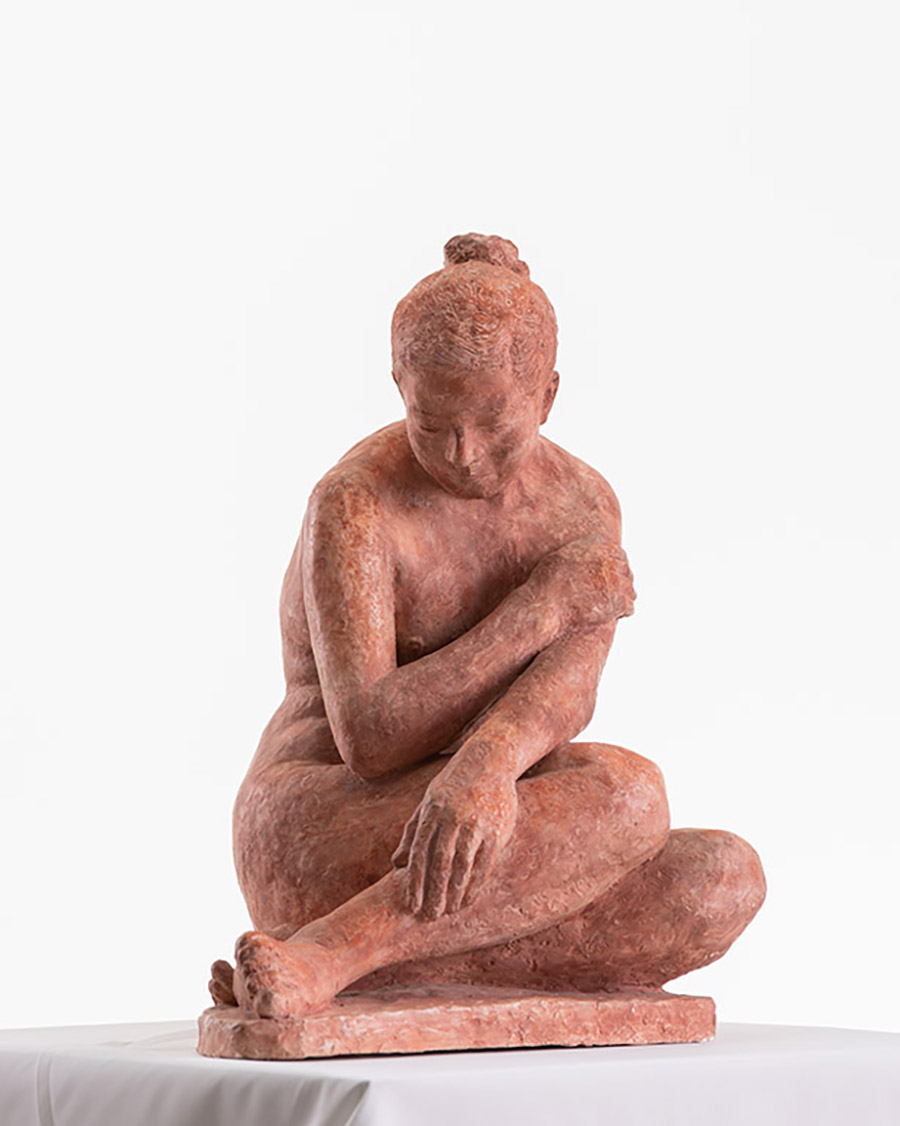

| 堀田 清 HORITA, Kiyoshi (1933年ー2024年) |

|

【解説】 作者は、テラコッタ風の着色を施した端正な裸婦像を多く制作した。三次元の空間にいかに美しく人体を存在させるかということに主眼を置き、女性の美を塑造で追求した。1990年代には、古代彫刻の浴女を連想させる座像を制作し、自身が初めて女性の美しさに感動した情景と高校時代に出会った「しゃがむアフロディーテ」を作品に昇華させた。

|

|

No.6  横ずわりの女 1981年 石こう 51.0×36.0×30.0 寄贈 |

|

No.7  髪(座像) 1996年 FRP 118.0×40.0×44.0 寄贈 |

|

No.8  座っている女(’98) 1998年 FRP 128.0×53.0×57.0 寄贈

|

【解説】

【解説】 【解説】

【解説】 【解説】

【解説】